«Скрябин и Рахманинов»

Статья Леонида Сабанеева в журнале «Музыка» № 75 (5/18 мая 1912 года)

Скрябин и Рахманинов – два «властителя музыкальных дум» современного русского музыкального мира. Сравнение их сделалось даже уже опошленным, до такой степени им злоупотребляли, особенно по началу. В сущности, однако, сравнивать эти две величины довольно таки затруднительно, до такой степени мало общих точек соприкосновения между стилями их творчеств, до такой степени различны принципы и пути происхождения их музыкальных индивидуальностей.

Сейчас они делят между собой гегемонию в музыкальном мире. Делят на две довольно неравные части. Это, конечно, не секрет, что изысканное, эмоционально сложное творчество Скрябина находит гораздо меньше поклонников в так называемой широкой публике, чем искусство Рахманинова – всегда культивирующего музыкальные настроения из категорий «общедоступных», несложных, популярных. Если и до сих пор число приверженцев культа Скрябина исчисляется сотнями – то количество рахманиновских адептов уже давно считается тысячами – он в настоящем смысле слова – популярный композитор.

И, как таковой – представляет действительно наследника Чайковского, как его окрестили ещё лет десять тому назад.

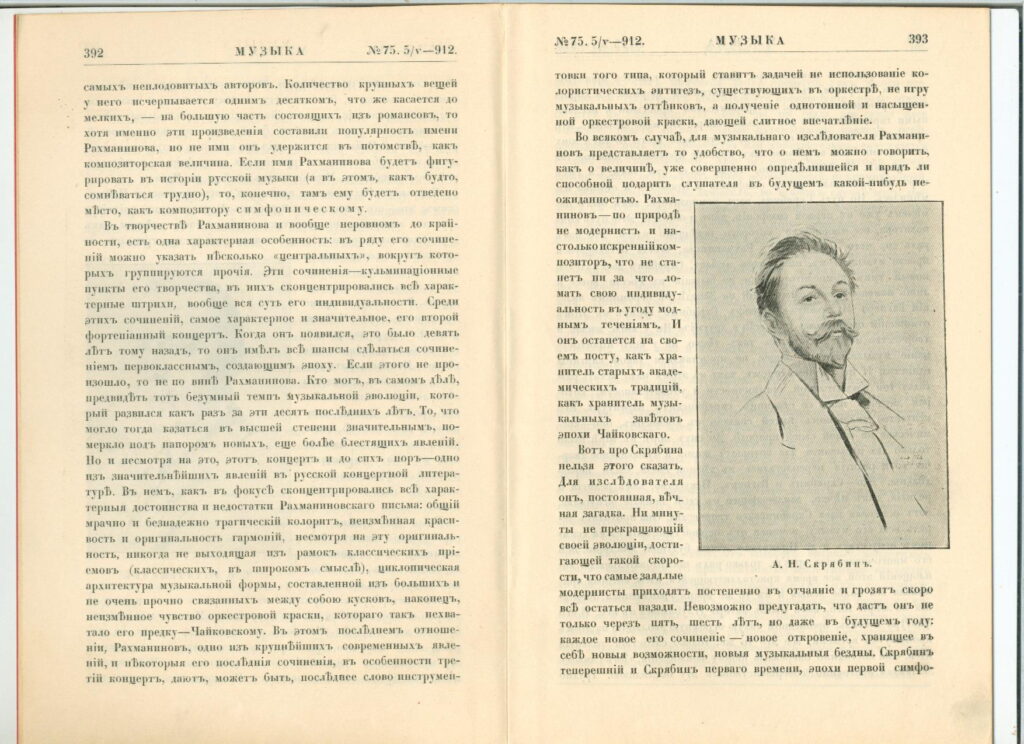

Музыкальное родословие их тоже совершенно различно. Скрябин – аристократ. Его предки – Шопен, Лист и Вагнер, – три блестящих светила на музыкальном горизонте XIX века. И всё, что было самого тонкого, самого изощрённого в творчестве этих величайших авторов прошлого столетия – Скрябин впитал в себя и претворил. Если про Шопена можно было говорить, что он тонок, про Вагнера, что он мистически глубок и чудно проникновенен в тайны музыкального эроса, про Листа, что он демонически оргиастичен – то всё это и в большей степени можно сказать про Скрябина.

Родословие Рахманинова гораздо менее блестяще. Он – демократ. И его ближайший предок – Чайковский, никогда не отличался ни изысканностью, ни мощью эмоции, никогда не имел никакого отношения к мистическому чувствованию музыки. Сфера его эмоций была трагическая беспомощность человека, лишённого сильной воли. Музыка его – музыка интеллигентного нытика и, быть может, потому она нашла такое единодушное признание, так стихийно покорила музыкальный массы, что именно в этих массах было много индивидуальностей, родственных Чайковскому, таких же, как он нытиков, лишённых воли субъектов, погружённых в рефлексы о собственной беспомощности. Много таких вообще на Руси.

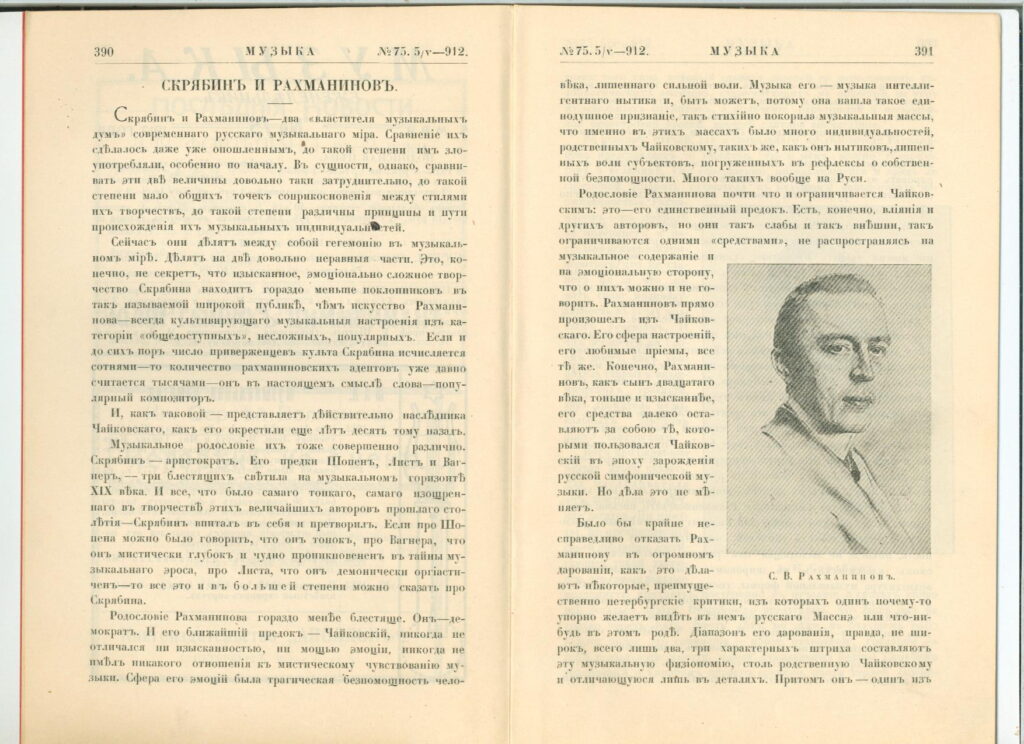

Родословие Рахманинова почти что и ограничивается Чайковским: это – его единственный предок. Есть, конечно, влияния и других авторов, но они так слабы и так внешни, так ограничиваются одними «средствами», не распространяясь на музыкальное содержание и на эмоциональную сторону, что о них можно и не говорить. Рахманинов прямо произошёл из Чайковского. Его сфера настроений, его любимые приёмы, всё те же. Конечно, Рахманинов, как сын двадцатого века, тоньше и изысканнее, его средства далеко оставляют за собою те, которыми пользовался Чайковский в эпоху зарождения русской симфонической музыки. Но дела это не меняет.

Было бы крайне несправедливо отказать Рахманинову в огромном даровании, как это делают некоторые, преимущественно петербургские критики, из которых один почему-то упорно желает видеть в нём русского Массне или что-нибудь в этом роде. Диапазон его дарования, правда, не широк, всего лишь два, три характерных штриха составляют эту музыкальную физиономию, столь родственную Чайковскому и отличающуюся лишь в деталях. Притом он – один из самых неплодовитых авторов. Количество крупных вещей у него исчерпывается одним десятком, что же касается до мелких, – на большую часть состоящих из романсов, то хотя именно эти произведения составили популярность имени Рахманинова, но не ими он удержится в потомстве, как композиторская величина. Если имя Рахманинова будет фигурировать в истории русской музыки (а в этом, как будто, сомневаться трудно), то, конечно, там ему будет отведено место, как композитору симфоническому.

В творчестве Рахманинова и вообще неровном до крайности, есть одна характерная особенность: в ряду его сочинений можно указать несколько «центральных», вокруг которых группируются прочие. Эти сочинения – кульминационные пункты его творчества, в них сконцентрировались все характерные штрихи, вообще вся суть его индивидуальности. Среди этих сочинений самое характерное и значительное – его второй фортепианный концерт. Когда он появился, это было девять лет тому назад, то он имел все шансы сделаться сочинением первоклассным, создающим эпоху. Если этого не произошло, то не по вине Рахманинова. Кто мог, в самом деле, предвидеть тот безумный темп музыкальной эволюции, который развился как раз за эти десять последних лет. То, что могло тогда казаться в высшей степени значительными, померкло под напором новых, ещё более блестящих явлений. Но и, несмотря на это, этот концерт и до сих пор – одно из значительнейших явлений в русской концертной литературе. В нём, как в фокусе, сконцентрировались все характерные достоинства и недостатки Рахманиновского письма: общий мрачно и безнадёжно трагический колорит, неизменная красивость и оригинальность гармоний, несмотря на эту оригинальность, никогда не выходящая из рамок классических приёмов (классических в широком смысле), циклопическая архитектура музыкальной формы, составленной из больших и не очень прочно связанных между собою кусков, наконец, неизменное чувство оркестровой краски, которого так не хватало его предку – Чайковскому. В этом, последнем отношении, Рахманинов – одно из крупнейших современных явлений, и некоторые его последние сочинения, в особенности третий концерт, дают, может быть, последнее слово инструментовки того типа, который ставит задачей не использование колористических антитез, существующих в оркестр, не игру музыкальных оттенков, а получение однотонной и насыщенной оркестровой краски, дающей слитное впечатление.

Во всяком случае, для музыкального исследователя Рахманинов представляет то удобство, что о нём можно говорить, как о величине, уже совершенно определившейся и вряд ли способной подарить слушателя в будущем какой-нибудь неожиданностью. Рахманинов – по природе не модернист и настолько искренний композитор, что не станет ни за что ломать свою индивидуальность в угоду модным течениям. И он останется на своём посту, как хранитель старых академических традиций, как хранитель музыкальных заветов эпохи Чайковского.

Вот про Скрябина нельзя этого сказать. Для исследователя он, постоянная, вечная загадка. Ни минуты не прекращающий своей эволюции, достигающей такой скорости, что самые заядлые модернисты приходят постепенно в отчаяние и грозят скоро все остаться позади. Невозможно предугадать, что даст он не только через пять, шесть лет, но даже в будущем году: каждое новое его сочинение – новое откровение, хранящее в себе новый возможности, новые музыкальные бездны. Скрябин теперешний и Скрябин первого времени, эпохи первой симфонии – два разных композитора. Нам теперь кажется простенькою эта симфония, с её почти сонатной формой, с короткими проведениями тем, со сравнительно простыми и несложными гармониями. Но эго только теперь. Не надо забывать, что при своём появлении на свет, а это было всего 10 лет тому назад, она была встречена как крайнее проявление новаторства в музыке. И действительно, тогда было это так. С тех пор мы услышали третью симфонию и Прометея и оценка изменилась. Но путь Скрябина, как композитора, как был намечен уже в первой симфонии, так и остался. Это путь композитора, всё творчество которого освещено идеей. Это как раз то, чего вовсе нет у Рахманинова, всегда остающегося просто музыкантом, пишущим музыку. Скрябин даёт собою новый тип композитора, ещё не бывший в России вовсе и лишь намёком промелькнувший на Западе в огромном явлении Вагнера. Музыкант-философ Скрябин стоит в этом отношении особняком от всех других. Ни у кого жизнь и творчество не переплетались так тесно, ни у кого миросозерцание музыкальное и общее не представляли такой картины единства. И ни в чём ином, как в этом надо искать разгадку той изумительной органичности и убедительности, которая звучит нам со страниц скрябинских партитур. Его искусство миллионом нитей связано с космосом, оно – космическое по самой своей природе. До сих пор в мире было только два музыканта, для которых жизнь и музыкальное творчество и религия переплетались в тесной связи, были нераздельны. Это – Скрябин и Вагнер. Искусство, как религия и религия, как нечто, заключающее в себе понятие искусства, вот основная идея Скрябинского творчества. Она проходить через всю его музыку, начиная от первой симфонии с её «гимном искусству» и до Прометея – эскиза будущей Мистерии. Все его многочисленные opus’ы, только ряд последовательных воплощений этой, всё время кристаллизующейся, идеи, которая принимала всё более ясные и в то же время грандиозные очертания по мере того, как мысль автора углублялась в неё. И его фактура и стиль, прошедший такую огромную эволюцию на этом промежутке времени, всё это то же, только следствия развития идеи. Она постоянно опережала форму воплощения, тем самым заставляя постоянно совершенствовать эту последнюю. Трудно даже судить, чем кончится этот процесс, так много возможностей открывают последние его произведения, новые этапы по пути к «мистерии». И чем бы ни была эта самая идея мистерии – будет ли она только путеводным маяком, освещающим путь его творчества, или действительно ему удастся создать это произведение, уже не искусства, а чего-то совершенно иного, осуществить этот необычайный, исключительный, по своей грандиозности, замысел, – во всяком случай мир должен с чувством благодарного благоговения преклониться перед идеей Мистерии. Это она дала миру Скрябина, в его последних, самых совершенных произведениях.

Теперь ясно, почему трудно и даже как-то «неостроумно» проводить параллель между Скрябиным и Рахманиновым, что так любят многие проделывать. Величины – плохо соизмеримые. Потому что в то время, как один из них, только музыкант, как все музыканты, каких было и будет много. Другой – представитель искусства несравненно более глубокого и широкого, лишь пока и в виде отдельного этапа эволюции и замыкающегося в мире звуков. Один творит в пределах старых рамок даже в области чисто музыкальной. Другой создаёт идеи, далеко превышающие вместимость музыкального искусства. Музыкальные образы Скрябина, отражения в музыкальных планах идей несравненно более широкого порядка. Наступит время, и план звуков должен будет показаться тесен автору поэмы Экстаза. Вот почему я утверждаю, что ни одного из композиторов за одним исключением, нельзя и сравнивать со Скрябиным, ибо это значит – сравнивать величины различных категорий. Как бы ни был замечателен композитор, он несравним, покуда он только композитор. Только один может быть поставлен в этом отношении на одну доску, это тот гений, от которого впервые воплотилась если не самая идея, то приближение к идее синтеза искусств в едином же не эстетического, а религиозного смысла произведении. Это – Вагнер, творец музыкальной драмы, в которой он ограничил свою идею, намёки на которую, изложенные в сохранившихся рукописях и литературных трудах, показывают, до какой степени его идея искусства была близка к религиозной идее Скрябина.